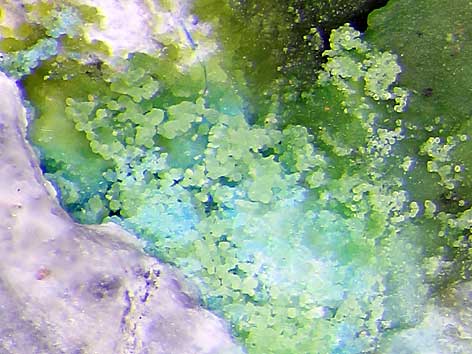

grünliche und bläuliche Chalkocyanit-Aggregate

sowie Krusten auf verbrannten Schiefer

Absetzerhalde, Tagebau Lichtenberg, Ronneburger Uranbergbaurevier, Thüringen, BRDBildbreite: 2 mm

grünliche Chalkocyanit-Aggregate auf verbrannten Schiefer

Absetzerhalde, Tagebau Lichtenberg, Ronneburger Uranbergbaurevier, Thüringen, BRDBildbreite: 2,5 mm